衛教專欄

卵子體外成熟培養(IVM)技術是什麼?

分享

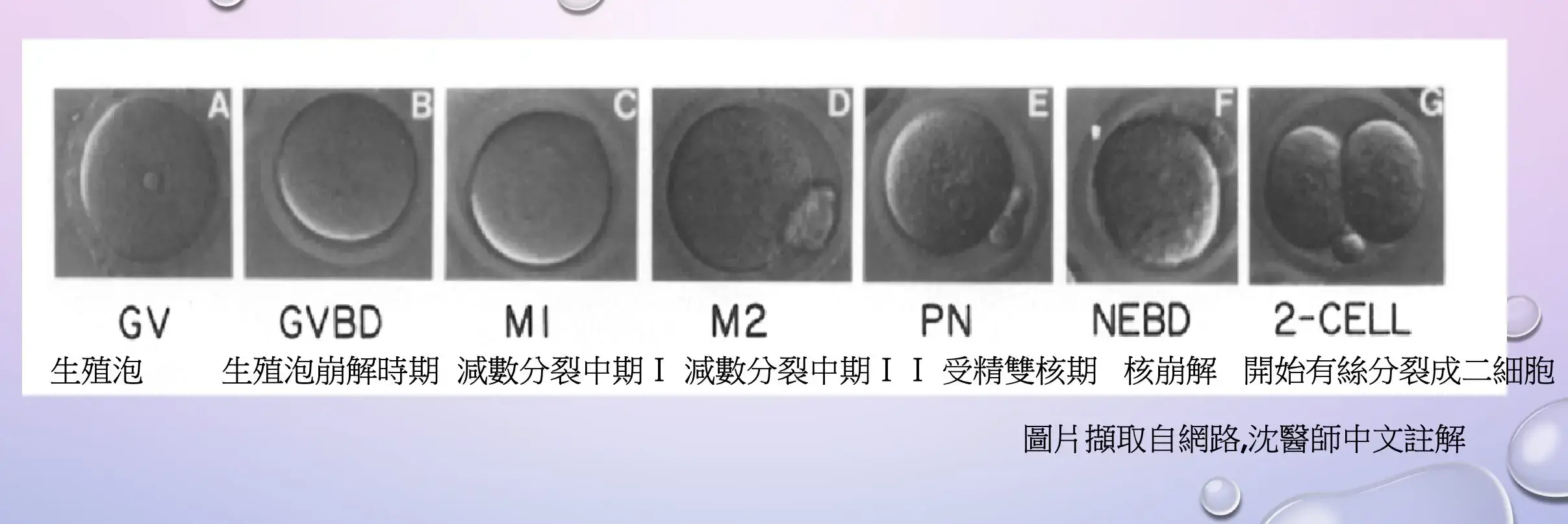

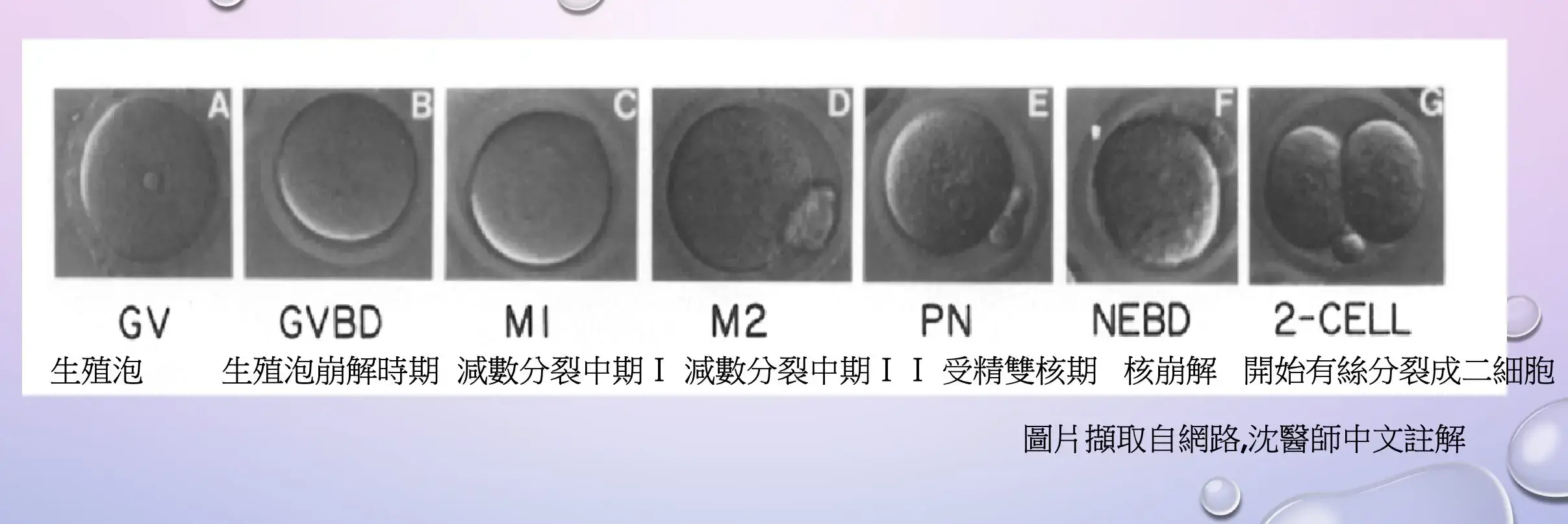

今天來分享一個卵子的技術:體外成熟培養(in vitro maturation,簡稱IVM) 。 將小濾泡內尚未成熟的卵子提早取出,利用技術在體外培養至成熟,然後進行受精的動作。

我們拿芒果來做比喻好了:熟成的芒果外表紅黃相間,但有時候,果農們怕氣候因素、被蟲或鳥吃掉、或是因應市場, 會提早把水果摘下,然後消費者們買回家就可以在室溫下放個幾天等它們熟了就更好吃…卵子也可以有這樣的方式。

體外卵子培養是什麼?適用於哪些族群?

最早體外卵子培養(以下稱IVM)這項技術是在1965年,專家們試著想知道卵子的成熟時機。而在1994年,這項技術被應用在“多囊卵巢症候群”的患者身上。

之後大部分提到IVM,也多是跟多囊卵巢症候群有關:因為多囊患者,濾泡在誘導排卵下很容易長出一堆濾泡,造成過度刺激症候群,所以就有人想到將卵子提早取出利用體外培養成熟,這樣病人也不用打太多排卵針以減少刺激。 然而,觀察起來,縱使可以體外培養,卵子的受精率仍然不如一取出來就已經是成熟狀態的卵子。

隨著技術的進步,無論在培養系統或是培養液上都有明顯改善,而IVM仍是有其存在的意義。 在針對一些特殊的cases:比如說無法接受多餘賀爾蒙的患者、癌症患者、或甚至在多囊卵巢症候群等,可以考慮IVM這樣的方式減少身體的負擔。

除了體外成熟培養之外,還有別的卵子培養技術嗎?

而在近期的歐洲生殖醫學會演講中,有學者提到: 利用一種特殊的二步驟培養方(capacitation culture,姑且翻譯為”獲能培養”)將小濾泡內的不成熟卵子進行培養之後受精植入胚胎,在年輕族群上得到的懷孕率跟傳統試管療程差不多。

生殖醫學至今有近40多年歷史,人類第一例試管嬰兒也順利的生下自己的孩子。這段時間的技術演變是驚人的,甚至在AI的時代,我們開始仰賴智慧化的培養箱(如胚胎縮時攝影)以及矯正系統,目的都是在思考如何能在這領域上有著突破。

各個技術都有它存在的角色意義,但是說穿了,要怎麼應用才能達到對於患者最好,這也是我們臨床醫師所一直努力的。

作者資訊

●禾馨宜蘊生殖中心-沈孟勳醫師

副院長/主治醫師

主治專長:子宮內膜異位症、試管嬰兒、人工受孕、冷凍卵子、卵巢功能異常、早期卵巢功能衰竭、子宮腔鏡手術、高階婦產科手術多囊性卵巢、內分泌異常、卵子研究、不成熟卵培養